記憶媒体の変遷史:洞窟壁画から半導体まで、忘却に抗う3万年の軌跡

人類は忘却に抗うために、記録技術を磨いてきた。石、紙、磁気、光学、半導体。記憶媒体の進化は、人類が過去をどう扱い、未来をどう構想するかを映し出す。

「忘れる生き物」が記録する理由

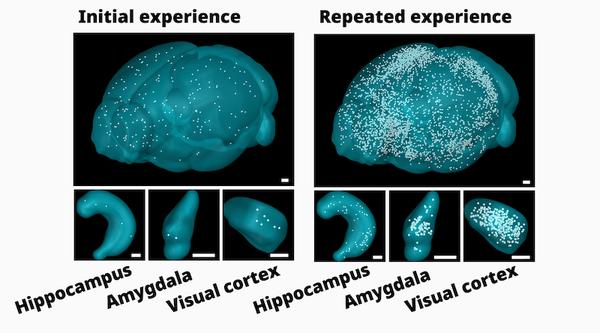

人間の脳は高性能でありながら、容易に忘れる。読んだ本の詳細も、歴史的な教訓も、時間とともに曖昧になる。心理学者ヘルマン・エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)が19世紀末に示した忘却曲線は、人間の記憶が1日も経たずに大半が失われることを実証した。だからこそ人類は、自らの記憶を身体の外側に固定しようと試み続けてきた。

記録技術の進化は、単なる技術史ではない。それは「何を残すべきか」という価値観の変遷であり、「永続性」「可搬性」「複製可能性」「アクセス速度」といった要素をめぐる、絶え間ないトレードオフの歴史である。石に刻むことで数万年の耐久性を得る代わりに場所に縛られ、紙を発明することで情報を運べるようになった代わりに脆弱性を受け入れた。

この記事では、洞窟壁画からフラッシュメモリまで、記憶媒体の進化を辿る。各時代の技術が何を優先し、何を諦めたのかを見ていくことで、現代の記録技術が立つ地点を確認したい。

物質への刻印:永遠を求めた記録

人類は最初、石や土に記録を刻んだ。約3万2000年前に描かれたフランスのショーヴェ洞窟の壁画は、当時の人々が何を見て、何を信じていたのかを現代に伝える。ラスコーやアルタミラといった洞窟に残された痕跡も含め、これらは文字を持たない時代からの、切実な記録への渇望を示している。

古代メソポタミアの楔形文字が刻まれた粘土板は、取引記録や法律を数千年後の我々が読める形で残した。エジプトのロゼッタストーンは、失われた言語の解読を可能にした。

これらに刻まれた情報は、数千年から数万年の時を超えて届くほどの圧倒的な耐久性を持っていた。石や粘土は、火にも水にも強い。微生物に分解されることもない。情報の物理的実体が堅牢であることは、そのまま記録の信頼性を意味した。

しかし、壁画を見るには物理的にその場所へ行かなければならない。石碑は重く、粘土板は割れやすいため、記録を遠くへ運ぶことは極めて困難だった。こうして古代の記録は、高い耐久性を持つ代わりに、場所に縛られることになった。

紙の発明は、この制約を打ち破った。古代エジプトのパピルスや中世ヨーロッパの羊皮紙は、石や粘土よりは軽量だったが、製造に手間がかかった。中国で生まれた紙は、これらをさらに超える利便性をもたらした。8世紀にはイスラム世界を経由してヨーロッパへ伝わり、15世紀のグーテンベルクによる活版印刷技術と結びついた時、知識の流通は加速した。

聖書や学術書が大量に複製され、それまで修道院や王侯貴族に独占されていた知識が、より広い層へ届くようになった。書物は複製され、国境を越えて運ばれ、読まれ、議論された。記録は「モニュメント(記念碑)」から「メディア(媒体)」へと変化したのである。印刷術なしには、これらの運動がこれほど急速に広がることはなかっただろう。

ただし、紙は燃えやすく、水に弱く、虫に食われる。古文書が火災で失われた例は枚挙にいとまがない。アレクサンドリア図書館の焼失は、人類が蓄積した膨大な知識が一瞬で失われることを示した。石や粘土の永続性を諦める代わりに、紙は拡散性と複製可能性をもたらした。

化学反応が捉えた瞬間:写真という革命

19世紀、ニセフォール・ニエプス(Nicéphore Niépce)やルイ・ダゲール(Louis Daguerre)らによって写真技術が確立されたことは、記録の概念を根本から変えた。銀塩写真は、光が銀化合物に与える化学反応を利用して、世界の一瞬を物理的に固定する技術である。フィルムに記録された像は、暗室での現像を経て印画紙に焼き付けられ、手に取れる写真となった。

それまでの記録は、人間の手による再現、すなわち「解釈」を経たものだった。絵画や文章は、描き手や書き手の主観を通して世界を切り取る。肖像画が似ているかどうかは、画家の技術と観察眼に依存した。しかし写真は、機械的に、客観的に、瞬間を捉える。南北戦争の戦場を撮影したマシュー・ブレイディ(Mathew Brady)の写真群は、戦争の現実を生々しく記録し、遠く離れた人々にその惨状を伝えた。記憶の主観性から、記録の客観性へのシフトが起きたのだ。

写真が普及すると、人々の記憶の在り方も変わった。家族の肖像、旅の風景、歴史的瞬間。それらは、人間の記憶が曖昧になっても、物理的実体として残り続けた。写真アルバムは、個人の記憶を固定し、世代を超えて継承する装置になった。

もちろん、写真にも限界はあった。フィルムの現像・プリントには暗室と化学薬品が必要で、時間がかかった。保存には適切な温度と湿度が求められ、フィルムは経年劣化する。複製には元のフィルムを再撮影するか、ネガから焼き増しする必要があり、世代を重ねるごとに画質は劣化した。それでも、フィルムという物理的実体が存在することは、ある種の信頼性を保証していた。

磁気の時代(前編):音と映像を捉える

文章や絵は要約に過ぎない。どれほど精緻に描写しても、音の響きや時間の流れそのものを記録することはできなかった。

1877年、トーマス・エジソン(Thomas Edison)が蓄音機を発明したことで、人類は初めて音そのものを記録することに成功した。音の振動を、シリンダーや円盤の溝として物理的に刻む。針を溝に沿わせれば、音が蘇る。英語では「Play」と呼ばれたこの操作を、日本語では「再生」と訳した。音を再び生み出すという、この訳語は象徴的である。録音された音楽を、何度でも、好きな時に聴ける。それは当時の人々にとって魔法のような体験だった。

20世紀に入ると、磁気テープ技術が登場する。1930年代にドイツで開発された磁気テープは、磁性体の粒子を並べることで、音をアナログ信号として記録した。戦後、この技術はカセットテープとして小型化され、1960年代以降、音楽を持ち運ぶ手段として世界中に広まった。

カセットテープの登場は、音楽の楽しみ方を変えた。好きな曲を選んで録音する「ミックステープ」は、個人の趣味や感情を表現する新しい形になった。1979年にはソニーからウォークマンが発売され、人々は街を歩きながら、電車の中で、自分だけの音楽空間を持つようになった。

1980年代には、VHS(Video Home System)が家庭用ビデオレコーダーとして普及し、映像も個人が録画・再生できるようになった。テレビ番組を録画し、好きな時に観る。映画をレンタルして自宅で鑑賞する。時間を所有し、何度でも再生できる時代が到来した。

しかし、磁気テープには宿命的な問題があった。再生のたびにテープと再生ヘッドが接触し、摩耗する。何度も聴いた音楽は、次第に音質が劣化していく。繰り返し観たビデオテープは、画質がぼやけていく。記憶が物理的に損なわれていくという、アナログならではのジレンマだった。また、テープは早送りしなければ次の曲に進めない。順次アクセスという制約が、利便性を損なっていた。

磁気の時代(後編):ビットが拓いた新世界

コンピューターは当初、パンチカードや磁気テープにデータを記録していた。しかし1956年、IBMがコンピューターシステムRAMAC 305を発表し、それに搭載されたハードディスクドライブ(HDD)が記録技術の歴史における決定的な転換点となった。直径61センチメートルの磁気ディスク50枚を積み重ねた装置で、記憶容量は5メガバイト。現代の感覚では信じがたいが、当時としては画期的な大容量記憶装置だった。

HDDの革新は、磁気記録をデジタル化したことにある。カセットテープが音の波形をアナログ信号として刻んでいたのに対し、HDDはすべての情報を「0」と「1」のビット列として記録する。音楽も、画像も、文書も、すべては数値の羅列に変換される。回転する円盤(プラッタ)上を、磁気ヘッドが高速で移動し、任意の場所のデータを瞬時に読み書きする。テープのような順次アクセスではなく、ランダムアクセスが可能になったのである。

このデジタル化は、記録の性質を根本から変えた。アナログ記録は、複製を重ねると劣化する。テープをダビングすれば、ノイズが増え、音質が落ちる。しかしデジタルデータは、完全な複製が可能である。0と1の列をそのままコピーすれば、元のデータと寸分違わない複製ができる。再生しても摩耗しない。何度コピーしても劣化しない。

そして、デジタルデータは検索できる。文書の中から特定の単語を探し出す。音楽ファイルからアーティスト名で絞り込む。これは、紙の辞書を引くのとは比較にならない速度である。さらに、データは演算できる。画像を加工し、音声を編集し、数値を集計する。情報は、物理的な制約から解放され、操作可能な対象になった。

HDDは、その後の技術進化により小型化・大容量化が進み、コンピューター時代の記憶装置として半世紀以上にわたり主役を務めた。1980年代にはパーソナルコンピューターに搭載され、1990年代には数ギガバイト、2000年代には数百ギガバイト、2010年代には数テラバイトへと容量は爆発的に増大した。しかし、回転する円盤と磁気ヘッドという機械的構造ゆえに衝撃に弱く、消費電力も大きく、速度にも限界があった。

一方で、個人に情報の翼を与えた磁気メディアも忘れてはならない。フロッピーディスク(FD)である。8インチから始まり、5.25インチ、そして3.5インチへと小型化していったこのメディアは、わずか1MB〜1.44MB程度の容量しかなかった。しかし、そこには「自分のデータをポケットに入れて運ぶ」という革命的な自由があった。インターネットが普及する前、私たちはFDを物理的に手渡しすることで情報を交換していた。カシャッという独特の挿入音やアクセス音は、パーソナル・コンピューティングの黎明期を象徴する音として、多くの人の記憶に刻まれている。

HDDがコンピューターの記録を変革する一方、音楽用の磁気テープもデジタル化された。1987年に登場したDAT(Digital Audio Tape)である。カセットテープより小さな筐体に、CDと同等以上の高音質を「0」と「1」で記録する。アナログと異なり、ダビングしても音が劣化しない。「完璧なコピーが作れてしまう」という特性が、著作権保護の観点から問題視された。

DATはやがて音楽用としては衰退したが、その技術はコンピューターの世界で活用された。DDS(Digital Data Storage)として規格化され、1990年代から2000年代にかけて企業のバックアップ用メディアとして普及した。現代のデータセンターで活躍するLTO(後述)の先駆けとして、DATは「アナログからデジタルへ」そして「音楽からデータへ」という二重の橋渡し役を果たしたと言える。

光で刻む記録:光学メディアの興亡

1982年、ソニーとフィリップスが共同開発したコンパクトディスク(CD)は、音楽業界を変えた。直径12センチメートルの円盤に微細な凹凸を記録し、それを光学的に読み取る。非接触で読み取るため、レコードや磁気テープのような摩耗とは無縁だった。

曲の頭出しも瞬時にできる。レコードのように針を落とす場所を探す必要もなく、テープのように早送りしたり巻き戻したりする必要もない。音質も、アナログレコードと比較して安定していた。1980年代後半から1990年代にかけて、CDはレコードやカセットテープに取って代わり、音楽パッケージの主流となった。

その後、DVDやBlu-rayへと進化し、映像やデータの記録容量は飛躍的に増大した。DVDは片面一層で4.7ギガバイト、Blu-rayは片面一層で25ギガバイトを記録できる。映画を高画質で収録し、パソコンのデータをバックアップする。特に書き換えできないROM型は、一度書き込んだデータが改ざんされないという信頼性を持ち、ソフトウェアや映像作品の配布媒体として広く普及した。

しかし、2000年代後半からネットワーク配信が台頭すると、光学メディアは急速に存在感を失っていく。容量の限界、物理的なディスクを持ち運ぶ煩わしさ、製造コスト。iTunesやSpotifyといったダウンロード販売やストリーミングサービスの利便性の前に、光学メディアは衰退の道を辿る。パソコンから光学ドライブが省かれるようになり、音楽CDの売上は激減した。

それでも、物理的な「所有」の価値を求める層は残っている。配信停止やサービス終了のリスクがなく、ジャケットやライナーノーツも含めて所有できる安心感は、完全には失われていない。

なお、光学メディアは、CD/DVD/Blu-rayだけではなかった。特に日本で支持された光学メディアがある。光磁気ディスク(MO)と、音楽用のミニディスク(MD)だ。

世界ではZipドライブなどが普及する中、日本ではMOが支持された。MOは光と磁気を組み合わせた記録方式で、レーザーで加熱した部分に磁界をかけてデータを書き込む。カートリッジで保護された堅牢性と高い書き換え耐性は、DTP業界や企業のデータバックアップで重宝された。また当時の日本のPCにはSCSIが標準装備されていることが多く、MOドライブの接続が容易だったことも普及を後押しした。

一方、音楽用のミニディスク(MD)は、同じ光磁気技術を小型化し、カセットテープに代わるポータブル録音メディアとして1990年代に普及した。ウォークマンの後継としてMDプレーヤーが登場し、特に日本の音楽愛好家に支持されたが、2000年代にiPodなどのデジタル音楽プレーヤーに取って代わられた。

これらのメディアはやがて、フラッシュメモリとクラウドの波に飲まれ、市場から姿を消した。カバンの中にあった四角い硬質な手触りは、ある世代にとって懐かしい感覚として今も残っている。

半導体の革命:電子だけで記憶する時代

1987年、東芝(現キオクシア)の舛岡富士雄氏らによって、NAND型フラッシュメモリが発明された。これは半導体チップ内に情報を記録する技術であり、記録媒体の歴史における画期的な転換点である。

フラッシュメモリには、可動部が一切ない。回転する円盤も、動く磁気ヘッドも、レーザー光を照射する機構もない。電気信号だけで、半導体内部のフローティングゲートと呼ばれる部分に電子を閉じ込めたり放出したりすることで、情報を記録する。電子のトンネル効果という量子力学的現象を利用した、極めて精密な技術である。

この技術の利点は明白だった。可動部がないため、衝撃に強い。小型化できる。消費電力が少ない。そして、圧倒的に速い。HDDが物理的にヘッドを動かして目的のデータに到達するまで数ミリ秒かかるのに対し、フラッシュメモリは電気信号で瞬時にアクセスできる。

2000年代に入ると、フラッシュメモリはSSD(ソリッドステートドライブ)としてHDDの代替となった。起動時間が劇的に短縮され、アプリケーションの読み込みも高速化された。ノートパソコンに搭載されることで、持ち運び時の耐久性も向上した。

そしてそれ以上に、フラッシュメモリはモバイルデバイスの爆発的普及を支えた。スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット端末、ゲーム機。これらすべてに、フラッシュメモリが組み込まれている。2000年代初頭、数メガバイトだったSDカードは、2020年代には1テラバイトを超えた。人類は今、図書館数個分の情報をポケットに入れ、一瞬で検索し、加工し、発信できる。

記憶装置は単なる倉庫ではなく、思考を高速化する「第二の脳」へと進化した。スマートフォンに搭載されたフラッシュメモリは、膨大な情報を常に携帯可能にし、瞬時に検索できるようにした。外部記憶装置が、人間の認知能力を拡張している。

ただし、フラッシュメモリにも限界はある。書き換え回数に上限があり、一般的に数千回から数万回の書き込みで劣化が始まる。また、電荷の保持には限界があり、電源を切った状態で長期間放置すると、データが失われる可能性がある。HDDが10年以上データを保持できるのに対し、フラッシュメモリの保持期間は条件によっては数年程度とされる。長期保存のための媒体ではなく、日常的に使うための媒体なのだ。

守りの砦:磁気テープの静かな進化

デジタル時代、すべてのデータはHDDやSSDに移行した——そう考えるのは早計である。実は、1930年代から存在する磁気テープは、今なお進化の最前線にいる。

LTO(Linear Tape-Open)と呼ばれる最新の磁気テープ技術は、企業や研究機関で現役である。大規模なバックアップシステムでは、今もテープが使われている。なぜか。

それは、テープが「コールドデータ」、すなわち頻繁に使わないが消してはいけない重要なデータを守るのに最適だからである。企業や研究機関が蓄積するデータの大半は、日常的にアクセスされるものではない。数年前のメール、過去の取引記録、科学実験の生データ。これらは、すぐに取り出す必要はないが、法的な理由や将来の分析のために保存しなければならない。

LTOは世代を重ねるごとに容量を増やしており、近年登場した第10世代(LTO-10)では、手のひらサイズのカートリッジ1つで30〜40テラバイトを記録できる。圧縮を使えば75〜100テラバイトに達する。これはBlu-rayディスク約3000枚分に相当する。そして、データを読み書きする時以外は電気を使わない。HDDやSSDは、常に電力を供給し続ける必要があるが、テープは棚に保管しておくだけでよい。大量のデータを長期保存する際、この省エネルギー性は大きな利点となる。

さらに、棚に保管している間はネットワークから物理的に切り離されている。この物理的な隔絶状態を「エアギャップ」と呼ぶ。あらゆるものが常時接続された現代において、物理的に「線が繋がっていない」ことこそが、サイバー攻撃に対する最強の防御壁となるのだ。

フラッシュメモリが「使う記憶」であるなら、LTOは「守る記憶」である。人類の遺産として残すべきデータは、今も物理的なリボンに刻まれ、静かに保管されている。放送局、医療機関、金融機関、政府機関など、大容量データを長期保存する必要がある様々な分野で、LTOテープが使われている。

超長期保存への挑戦:DNAとガラス

記録技術の進化は、ついに「物質」の制約を超え、生命の領域、そして永遠に近い時間の領域へと踏み込んだ。現在、100年、1000年単位の保存を目指す「超長期ストレージ」として、対照的な2つのアプローチが実用化されつつある。

一つは、DNAストレージである。 これは、デジタルデータの「0」と「1」を、DNAを構成する4つの塩基(A・T・G・C)に変換し、人工的にDNA分子を合成して記録する技術だ。 DNAストレージの最大の特徴は、圧倒的な記録密度とフォーマットの永続性にある。理論上、わずか1グラムのDNAにデータセンター数個分の情報を格納できる。また、人類が人類である限りDNAを解読する技術は廃れないため、フロッピーディスクのように「読み取り機がなくなって再生不能になる」というリスクがない。 合成されたDNAは、脱水してカプセルに封入すれば、電力も冷却も必要とせず、室温で数千年以上にわたってデータを維持できる。まさに、生命が数十億年かけて洗練させてきた情報の保存方法を、デジタルアーカイブに応用したものだ。

もう一つは、5次元光学ストレージ(石英ガラス)である。 硬く透明な石英ガラスの内部に、超短パルスレーザー(フェムト秒レーザー)でナノスケールの微細な構造を刻み込む技術だ。3次元の空間位置に加え、光の「偏光」と「強度」という2つのパラメータを利用するため、「5次元」と呼ばれる。 この技術の真骨頂は、物理的な堅牢性にある。ガラスに刻まれたデータは、熱、水、電磁波(EMP)の影響をほとんど受けない。1000℃近い高温にも耐え、理論上の寿命は億年単位とされる。一度書き込めば、電力を使わずに半永久的にデータを保持できる「現代の石板」である。

極小の有機物であるDNAと、堅牢な無機物であるガラス。 アプローチは対照的だが、両者に共通するのはコールドデータ(頻繁に使わないが、残すべきデータ)への特化だ。書き込みや読み出しの速度は半導体に劣るが、維持コストは限りなくゼロに近い。これらは、膨れ上がるデジタルデータを未来へ送り届けるための、現代のタイムカプセルと言えるだろう。

記憶が価値に変わる時代

石板の時代、人類は忘れないために記録した。紙の時代、人類は知識を広めるために記録した。磁気テープの時代、人類は時間を所有するために記録した。HDDの時代、人類は情報を操作するために記録した。LTOの時代、人類は守るために保存している。そして今、フラッシュメモリの時代において、人類は使うために記録を持っている。

過去のデータを瞬時に呼び出し、AIで解析し、新しいアイデアを生み出す。現代における記録媒体は、単なるアーカイブ装置ではない。それは、過去という資源を、未来という価値に変換するための基盤である。

企業は顧客の行動履歴を記録し、購買パターンを分析する。科学者は実験データを蓄積し、そこから新しい法則を発見する。医療機関は患者の診療記録を保存し、AIが病気の早期発見を支援する。技術の進歩により、記録は蓄積されるだけでなく、瞬時に引き出され、分析され、新しい価値を生み出す素材となった。

次に人類が求めるのは、より速く、より小さく、より大容量な媒体だけではないだろう。それは、記録と思考が一体化し、人間の認知そのものを拡張する装置かもしれない。脳とコンピューターを直接接続するブレイン・マシン・インターフェースの研究が進めば、記憶を外部装置に直接保存し、必要な時に呼び出すことも理論上は可能になる。

記憶を外部化してきた人類の歴史は、やがて記憶と知性の境界を曖昧にしていくのではないか。我々が「思い出す」という行為と、「検索する」という行為の違いは、すでに曖昧になりつつある。しかし、記録をどう使い、どう未来に生かすかは、媒体ではなく人間に委ねられている。技術は「忘却」を克服したが、そこから何を「想起」するかは、私たち自身の課題である。

English version is available on Medium: The Evolution of Storage Media | Ki to Oku Annex